En bref

- Les fenêtres de navigation polaires varient d’une zone à l’autre ; elles dépendent des cycles de glace, de la météo polaire et de la lumière polaire.

- L’Arctique et l’Antarctique n’offrent pas la même saison idéale ; juin-septembre pour le Nord, novembre-mars pour le Sud.

- La fonte estivale facilite l’accès aux fjords et aux détroits, alors que les vents katabatiques de l’hiver austral rendent la navigation en Antarctique quasi impossible.

- Les croisières d’observation favorisent l’été austral pour contempler baleines, manchots et phoques.

- Les nouvelles technologies (radars ice-mapping, algorithmes prédictifs) améliorent la sécurité des passages.

- Le tourisme polaire responsable progresse avec l’A E C O et le Traité sur l’Antarctique.

Comprendre les fenêtres de navigation polaires : enjeux et définitions

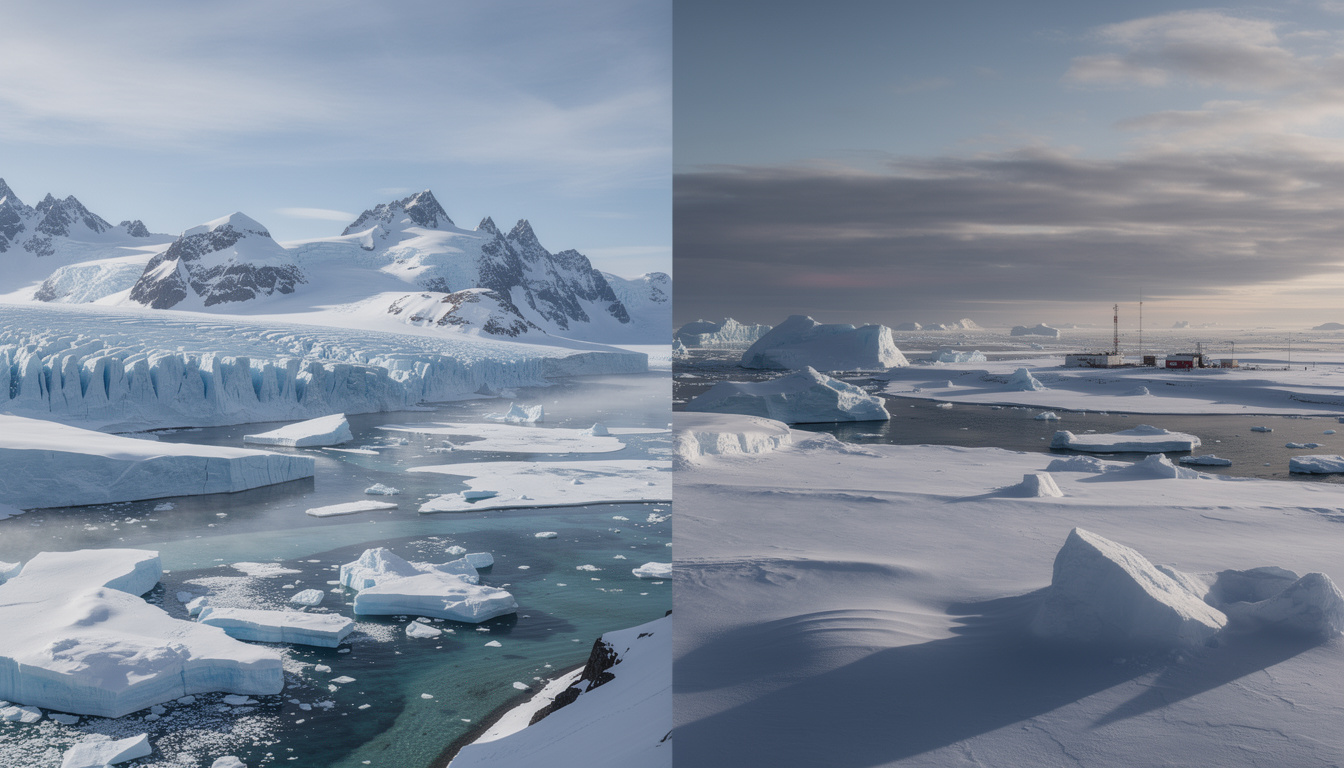

La notion de fenêtres de navigation polaires désigne la période limitée durant laquelle un navire peut traverser les hautes latitudes avec un risque de glaces polaires acceptable. Dans l’océan Arctique, cette fenêtre s’ouvre lorsque la banquise atteint son minimum saisonnier, généralement autour de la mi-septembre, avant de se refermer avec le regel d’octobre. Dans l’océan Austral, la meilleure période Antarctique s’étend de novembre à début mars, quand la surface de glace de mer diminue de plus de 60 %. L’enjeu est double : garantir la sécurité des passagers et préserver le navire des collisions avec des icebergs dissimulant 90 % de leur masse sous la surface.

Historiquement, les expéditions de Nansen (1893) ou d’Amundsen (1910) reposaient sur des observations empiriques. En 2025, l’analyse satellite quotidienne vient affiner la planification. Les compagnies qui programment un voyage en Antarctique responsable croisent désormais données d’épaisseur de glace, vents zonaux et marées pour sélectionner un créneau de deux à quatre semaines. Le concept de « fenêtre » s’oppose ainsi à la navigation toute l’année, encore impossible malgré la fonte estivale record observée en 2023.

- Réduction du risque collision : 40 % d’incidents en moins depuis l’intégration des cartes SIG polaires en 2018.

- Optimisation des coûts carburant : jusqu’à 15 % d’économie par trajet grâce aux passages dégagés.

- Protection de la faune : limitation du dérangement pendant la reproduction des manchots empereurs.

| Pôle | Durée moyenne de la fenêtre | Température de surface | Lumière disponible |

|---|---|---|---|

| Arctique | 10 semaines (de fin juin à début septembre) | +2 °C à +10 °C côtiers | Jours de 18-24 h |

| Antarctique | 14 semaines (de mi-novembre à début mars) | -1 °C à +5 °C côtiers | Soleil de minuit 20-24 h |

En franchissant le passage du Nord-Ouest, la société fictive Borealis Shipping réduit aujourd’hui ses délais de livraison transpacifique de 12 à 9 jours. Toutefois, l’assurance impose que le navire respecte une plage précise de 45 jours seulement. Une vigilance commune domine : même en plein cœur de la meilleure période Arctique, un front froid peut refermer un chenal en 48 h. Cette dualité entre possibilités nouvelles et dangers permanents introduit la section suivante, consacrée à la lumière chaleureuse — mais trompeuse — des pôles.

Lumière polaire et temporalité : 24 h de clarté ne riment pas toujours avec sécurité

La lumière polaire exerce une fascination qui motive un nombre croissant de voyageurs. Durant le solstice d’été, l’astre ne se couche pas au-delà du cercle polaire. L’orangé permanent offre un spectacle idéal pour la photographie animalière. Pourtant, cette clarté continue complique le sommeil de l’équipage et trompe les sens. Les capitaines notent que la perception de distance sur une mer laiteuse est altérée, rendant plus fréquentes les erreurs d’estimation face aux champs de glaçons.

Plus au sud, de novembre à janvier, l’Antarctique profite du même phénomène. Les manchots empereurs en profitent pour couver dans un halo rosé. La lumière polaire présente néanmoins un défi énergétique : les ponts radio et les radars nécessitent un calibrage différent en raison des reflets. Une étude menée en 2024 par l’université de Tromsø indique que 12 % des alertes de faux positifs sur radar ice-mapping proviennent d’artefacts lumineux.

- Avantages : observation continue, planification flexible des débarquements, vitesses de croisière plus élevées.

- Risques : fatigue visuelle, surchauffe partielle des instruments, illusions d’optique.

| Mois | Durée du jour (lat. 75°N) | Indice d’éblouissement | Fréquence des brouillards |

|---|---|---|---|

| Juin | 24 h | Élevé | Modérée |

| Juillet | 24 h | Moyen | Faible |

| Août | 20-23 h | Faible | Faible |

Les voyageurs qui rêvent d’aurores boréales et australes devraient cibler les mois charnières, mars-avril et septembre-octobre, période où l’obscurité revient doucement. La lumière devient alors plus contrastée, idéale pour capter les voiles verdâtres dans le ciel. Les opérateurs d’expéditions combinent parfois observation de baleines et chasse aux aurores pour créer un produit hybride très recherché.

En somme, la lumière polaire est un atout esthétique mais demande une adaptation psychosensorielle. Pour aller plus loin, il faut désormais examiner la matière même qui bloque les étraves : la glace.

Glaces polaires en mouvement : banquise, pack et icebergs sous surveillance

La banquise se forme chaque hiver à partir de l’eau de mer, atteignant parfois deux mètres d’épaisseur dans la mer de Beaufort. Lorsque la température repasse au-dessus de -1,8 °C, la glace se fracture en floes. À l’inverse, les icebergs se détachent des glaciers terrestres, certains, comme l’A-76, dépassant 170 km de long. Ces géants, invisibles à 10 % de leur volume, émettent toutefois des signaux ultrasonores détectables par sonar. Les croisières accueillant un public passionné d’observation de baleines profitent souvent de ces plateformes pour repérer les souffles au loin.

L’impact sur les fenêtres de navigation polaires est direct. En 2025, un navire lourd de type PC6 doit faire demi-tour si la concentration de glace excède 60 % sur plus de 10 milles nautiques. Les capitaines s’appuient sur la cartographie hebdomadaire de la National Ice Center, mais le caractère dérivant de la glace impose un recalage toutes les quatre heures. L’épisode La Niña 2020-23 a démontré qu’un glissement de 50 km de la limite de la glace pouvait survenir en deux jours.

- Détection actuelle : radar X-band couplé à l’imagerie Sentinel-1.

- Innovation 2025 : capteurs LiDAR marinisés, précision à 0,2 m d’altitude de freeboard.

- Challenges : résilience aux embruns salés, coûts d’entretien, formation des officiers.

| Type de glace | Origine | Danger principal | Moyen de détection |

|---|---|---|---|

| Banquise | Gel de mer | Blocage de route | Imagerie passive micro-ondes |

| Iceberg tabulaire | Plateforme glaciaire | Collision | Radar + AIS Ice |

| Bergy bits | Fragments d’iceberg | Choc sur coque | Sonar de coque |

En 2007, le MS Explorer heurta un objet semi-immersé et coula en deux heures. Depuis, le code Polaire impose un double coque et un plan de sauvetage en 60 minutes. Ces exigences illustrent la transition vers la section suivante : la météo polaire et sa violence imprévisible.

Météo polaire : vents catabatiques, blizzards et stratégies d’anticipation

La météo polaire se distingue par l’occurrence de vents catabatiques, de blizzards intenses et de brouillards glacés. En Antarctique, la station Dumont-d’Urville a enregistré en 2024 une rafale à 327 km/h. Ces vents, générés par la chute de masses d’air froid vers la mer plus chaude, constituent un défi majeur pour la manœuvrabilité. Le capitaine Delgado, vétéran de vingt saisons, avoue qu’un catabatique dépasse toute expérience vécue en tempête tropicale.

Le froid sec compacte les joints de machines ; à -60 °C, les alliages d’acier perdent jusqu’à 15 % de leur ductilité, augmentant le risque de fissures. La Marine norvégienne teste actuellement un revêtement composite pour contrer ce phénomène, réduisant le risque de rupture de coque. Ajouter à cela la disparition de repères visuels quand un white-out s’abat, et l’on comprend pourquoi la météo dicte la meilleure période Arctique aussi sûrement que la glace.

- Blizzard classique : visibilité < 100 m, vents > 90 km/h durant au moins trois heures.

- Vent catabatique : flux froid descendant, rafales supérieures à 250 km/h possibles.

- Micro-brume arctique : fine condensation, givre sur antennes radar et obstructions des radômes.

| Paramètre | Été Arctique | Hiver Arctique | Été Antarctique |

|---|---|---|---|

| Température moyenne | +4 °C | -35 °C | -1 °C |

| Nombre de tempêtes/mois | 2 | 8 | 3 |

| Fenêtre d’héliportage | Longue (18 h/j) | Coupée | Longue (20 h/j) |

La planification d’une expédition comme celle de croisière en Arctique responsable AECO implique un briefing météo trois fois par jour. Les modèles numériques AROME-Arctic, mis à jour toutes les six heures, offrent une maille de 2,5 km. Les capitaines ajustent la route à chaque run. Si une tempête se profile dans le détroit de Fram, le navire prolonge sa halte à Ny-Ålesund, permettant aux passagers de visiter la station de recherche et d’en apprendre davantage sur la détection des microplastiques en banquise.

Après la météo vient la question centrale : quelle période privilégier pour s’immerger dans cette immensité ? Commençons par le Grand Nord.

Meilleure période Arctique : itinéraires, faune et expériences embarquées

Choisir la meilleure période Arctique revient à arbitrer entre accessibilité, faune et prix. De fin juin à mi-septembre, le Spitzberg est libre de glaces sur 70 % de son littoral. Les ours polaires se rassemblent autour des phoques qui profitent de la banquise résiduelle. Les compagnies proposent des sorties en zodiaque à 23 h sous soleil pastel. Les voyageurs aventureux combinent souvent l’archipel avec le Groenland oriental grâce à un vol charter Longyearbyen-Constable Point puis un cabotage jusqu’au fjord de Scoresby.

Les coûts atteignent toutefois leur pic saisonnier : une cabine double sur un navire de 120 passagers dépasse 10 000 €. Les mois de mai et début juin, moins demandés, offrent encore 15 % de banquise dans l’Isfjord mais des tarifs plus doux. En revanche, l’obscurité partielle d’août permet d’espérer une première aurore.

- Juin : fonte maximum, accès au 82°N possible.

- Juillet : abondance d’oiseaux nicheurs (mouettes tridactyles, guillemots).

- Août : miroitements nocturnes, premières aurores boréales.

| Port d’embarquement | Nombre de départs/semaine | Durée moyenne (jours) | Prix moyen (€/pers.) |

|---|---|---|---|

| Longyearbyen | 4 | 9 | 11 500 |

| Tromsø | 2 | 12 | 9 800 |

| Reykjavík | 1 | 15 | 8 900 |

Pour approfondir leur périple, certains enchaînent avec un trek sud-américain ou un road-trip en Basse-Californie, créant un contraste climatique saisissant. Avant de quitter la boussole nord, n’oublions pas les îles canadiennes : le passage du Nord-Ouest ouvre brièvement entre août et début septembre. Une épopée de 17 jours relie Kangerlussuaq à Nome, retraçant la route de Roald Amundsen.

Cap à présent sur l’hémisphère sud pour analyser la meilleure période Antarctique.

Meilleure période Antarctique : croisières, faune et température

La meilleure période Antarctique s’étale de novembre à mars. Les pionniers de la « saison blanche » ouvrent la danse à la mi-novembre : les côtes sont encore ourlées de glace bleu cobalt, l’atmosphère cristalline favorise la photographie. Cependant, les températures restent basses (-5 °C en moyenne) et la mer peut encore fermer certains chenaux. Les tarifs sont plus doux (jusqu’à -30 % par rapport à janvier).

Décembre et janvier offrent le plein été austral : la glace se fragmente, la visibilité atteint 50 km et les baleines à bosse arrivent en masse. À cette période, les croisières gastronomiques rivalisent d’inventivité, illustrées par la scène culinaire « South Ocean Chef’s Table ». La reproduction des manchots papous bat son plein et la lumière polaire reste ininterrompue. Février-mars voit l’apogée de l’observation de cétacés : orques, rorquals et baleines franches s’alimentent dans les eaux riches en krill.

- Novembre : paysages intacts, températures basses, tarifs réduits.

- Décembre-janvier : pic de lumière, activité faunique maximale.

- Février-mars : mer libre, abondance de baleines, premiers couchers de soleil.

| Mois | Température (Péninsule) | Durée nette du jour | Probabilité de voir baleines |

|---|---|---|---|

| Novembre | -3 °C | 20 h | Faible |

| Décembre | 0 °C | 22 h | Moyenne |

| Janvier | +1 °C | 21 h | Élevée |

| Février | +2 °C | 18 h | Très élevée |

L’itinéraire classique Ushuaïa-Péninsule-Shepherds comprend l’incontournable passage de Drake. Les nouvelles mesures du Traité sur les saisons polaires limitent les navires à 500 passagers, renforçant l’intimité des débarquements. Pour prolonger l’aventure, la liaison vers la Géorgie du Sud sur 14 jours permet d’observer le cimetière de Shackleton et les 280 000 couples de manchots royaux de St Andrews Bay.

À ce stade s’invite la dimension technique : comment garantir la sécurité de ces voyages hors normes ?

Technologies et sécurité : GPS polaire, Code IMO et formations

Les progrès des technologies polaires révolutionnent la navigation. Le GPS standard souffre à haute latitude d’angles défavorables. Les armateurs adoptent donc le système complémentaire Galileo High Latitude, couplé à un récepteur multi-constellations. Parallèlement, le radar ice-mapping à syntonisation adaptative (SAMR) réduit de 40 % la taille minimale détectée d’un growler, ces morceaux de glace grands comme une voiture.

Le Code Polaire de l’OMI impose depuis 2017 une coque renforcée et une formation spécifique STCW (VI/4). Les compagnies versent aussi dans l’innovation : drones amphibies équipés de spectromètres IR pour cartographier en temps réel la température de surface. La start-up française CryoPath espère commercialiser en 2026 un module d’intelligence artificielle capable de tenir compte du cisaillement de vent pour ajuster la route automatiquement.

- Dispositifs de sécurité : suits d’immersion, balsas auto-gonflables, balises AIS-SART.

- Communication : satellites Iridium Certus, bande passante 700 kbps même à 82°S.

- Entraînement : exercices de pénétration de fumée, lutte anti-incendie, hypothermie contrôlée.

| Équipement | Fonction | Température opérationnelle | Avantage 2025 |

|---|---|---|---|

| Radar SAMR | Détection glaces | -40 °C | Précision 0,5 m |

| Drone amphibie | Reconnaissance | -35 °C | 30 km de portée |

| Suit d’immersion MK5 | Survie | -55 °C | Flottabilité 6 h |

Le lien avec la dimension humaine est évident : sans équipage formé, ces outils restent lettre morte. Des initiatives comme le programme Blanzy Aventure-Écoles sensibilisent la nouvelle génération de marins à la réalité du froid extrême.

L’équipement technologique ouvre enfin la question éthique : comment voyager sans nuire aux écosystèmes fragiles ?

Tourisme responsable et tendances 2025 : vers un avenir durable aux pôles

Le succès des croisières polaires a fait bondir la fréquentation de la Péninsule de 56 % entre 2015 et 2023. Pourtant, les autorités veillent : l’Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) et l’IAATO pour l’Antarctique instaurent un code de conduite strict. Les passagers doivent désinfecter leurs bottes pour éviter l’introduction d’espèces invasives. Les navires carburent désormais à MGO 0,1 % de soufre, et plusieurs expérimentent le GNL hybride.

La tendance du « slow cruise » s’impose. Les itinéraires privilégient un rythme de navigation réduit, diminuant l’empreinte carbone et laissant plus de temps à la médiation scientifique. Les passagers deviennent acteurs, récoltant des données sur la salinité de surface ou comptant les oiseaux à la mer. La collaboration avec la plateforme CitizenIce, lancée en 2024, a déjà permis de cartographier 1 200 growlers supplémentaires.

- Limiter la vitesse à 10 nœuds près des colonies d’oiseaux.

- Utiliser des peintures anti-salissure sans biocide.

- Planter un arbre par mille parcouru via le fonds PolarForests.

| Mesure | Réduction CO2 | Adoption 2025 |

|---|---|---|

| Fuels alternatifs (GNL + batteries) | -18 % | 22 navires |

| Slow cruise < 10 nœuds | -11 % | 32 itinéraires |

| Partage de données scientifiques | N/A | 80 % des opérateurs |

Les voyageurs qui souhaitent prolonger leur prise de conscience peuvent rejoindre une soirée d’explorateurs ou découvrir le projet d’inventaire mondial des glaciers. Les pôles deviennent ainsi laboratoire vivant et salle de classe planétaire. La boucle est bouclée : les fenêtres de navigation polaires ne se limitent plus à une question de sûreté, mais ouvrent un débat sur la place de l’Homme dans ces royaumes de glace.

Quelle est la durée idéale d’une croisière polaire pour maximiser les observations ?

Entre 10 et 14 jours offrent un équilibre parfait : assez long pour atteindre les zones riches en faune, assez court pour limiter l’empreinte écologique et rester dans la fenêtre de météo favorable.

Faut-il craindre le mal de mer dans le passage de Drake ?

Oui, les creux dépassent souvent 6 m. Des stabilisateurs modernes et des protocoles médicaux (scopolamine, bracelets d’acupression) atténuent cependant l’inconfort.

Peut-on voir des ours polaires et des manchots pendant le même voyage ?

Non, car les ours polaires vivent exclusivement dans l’Arctique et les manchots (hors manchot papou rare) en Antarctique. Il faut donc deux expéditions distinctes.

Quelles certifications garantissent un voyage responsable ?

Cherchez le label AECO au Nord et l’IAATO au Sud ; ils régissent la taille des groupes, l’équipement et les interactions avec la faune.